L’écrivain péruvien Diego Trelles Paz, auteur de Bioy et de La procession infinie, s’est entretenu avec L’autre Amérique

Comment êtes-vous entré dans la littérature et dans l’écriture ?

Je n’ai pas décidé d’entrer dans la littérature, dans l’écriture, cela ne m’intéressait pas. J’habitais à Lima et je n’étais pas tout le temps à la maison ou à la bibliothèque. J’adorais jouer au foot avec mes amis, mais j’ai découvert la littérature grâce à mon père, quand il m’a offert le roman de l’écrivain allemand Herman Hesse qui s’appelle Demian. J’ai commencé à voir le monde différemment après avoir lu ce roman. J’ai toujours pensé que l’écriture m’était tombée dessus comme une maladie. J’adore faire cette comparaison, parce que la maladie, on ne la choisit pas. Elle nous arrive. Mais on décide aussi de ce qu’on veut en faire, de cette maladie. La littérature, je peux dire que c’est ma vie, mais en même temps c’est une expression de la douleur. Ce n’est pas facile d’écrire les romans que j’écris, surtout sur la violence politique et sur la violence que j’exprimais quand j’étais petit, même si j’habitais à Lima, sur la côte, alors que la plupart des gens mouraient dans les montagnes. Tout le Pérou était plongé dans cette violence circulaire, interminable, donc quand j’étais adolescent, j’écrivais beaucoup, j’essayais d’écrire parce que cela me faisait plaisir. À un moment, je me suis rendu compte que je voulais continuer, mais que j’avais peur. J’étais timide, je ne montrais à personne ce que je faisais, en revanche, comme je persévère quand je veux quelque chose que je pense être capable de faire, je me suis dit qu’il fallait que je parle avec quelques écrivains que j’avais commencé à lire. Des Péruviens surtout. J’ai parlé à Oswaldo Reynoso, par exemple. Je lui ai montré une nouvelle que j’avais écrite et il a aimé le livre que je lui ai montré. C’est comme cela que j’ai décidé de devenir écrivain sérieusement. Quand on lit ce que je fais, il y a un côté lyrique. Je n’utilise pas un langage standard, je ne construis pas une histoire linéaire. Il y a un travail qui vient des lectures que je faisais adolescent, quand je lisais dans les combis. La combi, c’est un transport public informel au Pérou. C’est un bus vraiment dangereux. J’ai commencé à lire comme un fou. C’était une autre époque. Il n’y avait pas de réseaux sociaux, pas d’internet. Donc je suis devenu écrivain parce que je passais des heures à lire des romans avant d’aller à l’université et au lycée. Beaucoup de gens me demandent pourquoi je n’écris pas de la poésie. Je réponds que c’est parce que j’ai beaucoup de respect pour la poésie, c’est-à-dire que je considère que c’est vraiment difficile de devenir poète. Il faut avoir les outils et le talent pour devenir poète. À un moment, je me suis dit que je pouvais devenir écrivain et cela a été la seule chose que je voulais faire de ma vie. La littérature, c’est un contrat avec soi-même pour perdre de l’argent après avoir travaillé des heures et des heures. C’est une lutte pour avoir des lecteurs. Mais c’est comme cela que j’ai choisi de mener ma vie. Je ne sais pas si le petit garçon qui jouait au foot dans la rue était vraiment conscient qu’il voulait devenir écrivain, mais la maladie est arrivée et j’ai choisi de continuer.

Vous avez parlé de Herman Hesse. Est-ce que d’autres auteurs vous ont influencé ? Ces auteurs vous ont-ils aidé dans votre parcours d’écrivain ?

J’ai commencé comme presque tous les gens de ma génération à lire les écrivains du boom[1]. Si je trouvais un écrivain qui m’intéressait, je commençais à lire tous ses livres parce que je voulais découvrir la manière dont il faisait ce qui m’intéressait. La littérature c’est une imitation, cela commence toujours comme un travail d’imitation et après on lutte contre ces voix qui nous ont influencés. J’ai toujours considéré que la littérature a un côté parricide. Il faut tuer de manière symbolique tous les écrivains qu’on a admirés parce qu’on ne veut pas devenir une copie de leur voix. Il faut trouver sa voix et pour cela il faut essayer de tuer nos pères. Donc j’ai commencé à lire les écrivains du boom. J’ai lu beaucoup Vargas Llosa. Je pense que le roman qui m’a convaincu de devenir écrivain c’était Les Chiots. Après, j’ai lu Garcia Márquez, Cortázar, Fuentes, mais aussi leurs prédécesseurs, comme Onetti. J’étais vraiment influencé par lui, surtout pour le côté pessimiste. Grâce à ce groupe d’écrivains, j’ai découvert William Faulkner et je dirais que ma formation est plutôt classique, avec le modernisme anglophone et les écrivains français. Il y a un écrivain que j’adore, c’est Céline. J’ai aussi beaucoup lu Sartre et Camus. Bolaño est aussi un écrivain très important pour moi, parce que j’ai écrit le premier essai qui a été publié sur lui, au Pérou. J’ai eu la chance d’avoir un échange par mail avec lui avant qu’il meure. Je suis venu en France pour la première fois en 2003. J’étais à Bordeaux pendant un an. J’y ai rencontré Robert Amutio, le traducteur de Bolaño. En fait, c’est lui qui m’a envoyé un message par mail parce que j’avais écrit une lettre contre la position de Vargas Llosa sur la guerre d’Irak. Il a vu cette lettre et il avait déjà lu l’article que j’avais rédigé sur Bolaño. Il m’a donc écrit un message et on est devenus amis. On habitait tous les deux à Bordeaux. Et je lui ai demandé si je pouvais envoyer une lettre à Bolaño, à Blanes, près de Barcelone, comme il l’avait fait avec le poète Enrique Lihn. Je lui ai envoyé une lettre manuscrite et il a répondu par mail à Amutio en disant : « apparemment Trelles Paz n’a pas d’adresse mail ». On a commencé à échanger par mail et dans le dernier message que je lui ai envoyé, j’ai demandé à venir le rencontrer à Barcelone. Il ne m’a pas répondu. Je me suis dit qu’il était occupé. Trois mois après, Amutio m’écrivait qu’il était mort. Les mails que Bolaño m’a envoyés m’ont influencé, parce que j’étais un peu perdu. Je lui parlais de mes peurs. Je ne savais pas quoi faire. Je savais clairement que je ne voulais pas écrire comme les écrivains du boom. J’ai commencé à lire Bolaño et les écrivains desquels il parlait, comme Augusto Monterroso, Jorge Ibargüengoitia, Manuel Puig, tous ces écrivains du post-boom qui n’étaient pas vraiment connus en France. Ces écrivains m’ont beaucoup influencé parce qu’ils ne faisaient pas du roman total, même si mes propres romans ont une intention de totalité qui se rapproche du boom. Ces écrivains utilisent les sous-genres du roman, comme le roman policier, le roman historique, et cela m’a beaucoup influencé.

Vous vivez maintenant en France et vous y avez écrit votre dernier roman, La Procession infinie. Qu’est-ce que cela fait d’écrire sur le Pérou depuis l’étranger ?

Je trouve cette distance nécessaire pour parler de ce que j’ai vécu. Il y a un côté biographique dans la trilogie[2], surtout dans La Procession infinie, et il faut avoir du temps pour écrire. Aux États-Unis, j’avais une bourse et, en France, j’ai le temps d’écrire. Au Pérou, les écrivains travaillent toute la journée et ils essaient d’écrire la nuit. J’ai eu le privilège d’avoir cette sérénité pour penser la trilogie et pour parler de ce qui me choquait. Quand je parle de trauma à propos de ma génération, je pense à Bolaño qui parle des Détectives sauvages comme d’une lettre d’amour à sa génération perdue. Cela m’a beaucoup impressionné et j’ai commencé à penser à ma génération, qui a vécu plus de vingt ans de violence pendant la guerre civile entre l’État et le groupe terroriste du Sentier lumineux[3], une guerre très violente que je n’ai pas réussi à décrire dans Bioy. Dans les premières pages de Bioy, le narrateur dit que si on n’est pas préparé à lire ce roman, il faut changer de livre et d’auteur : le roman débute avec le viol d’une terroriste présumée par un groupe de militaires. C’est une description forte, comme un coup. Beaucoup de gens ont arrêté de lire le roman. En revanche, il y a des gens qui ont continué parce que ce n’est pas un roman dans lequel on cherche à se distraire. Je me suis rendu compte que si je voulais parler de la guerre au Pérou, je ne pouvais pas embellir. J’ai lu d’autres romans latino-américains sur la guerre dans différents pays et il y avait un côté telenovela. Je ne voulais pas de cela. Je voulais vraiment essayer de parler directement d’une chose traumatisante pour nous. Habiter à Paris ou aux États-Unis était une manière de prendre de la distance. Si on parle de La Procession infinie par exemple, on a un personnage qui est présent dans presque tous mes textes qui s’appelle El Chato (le petit). Il est présent depuis mon premier recueil de nouvelles, Hudson le rédempteur. Dans La Procession infinie, c’est la première fois qu’il s’appelle Diego. Il habite dans la même chambre de bonne que moi quand je suis arrivé à Paris. Donc il y a une partie biographique dans la partie policière du roman. C’est un roman policier mais sans détective. J’avais travaillé sur le roman policier alternatif dans ma thèse. C’est pour cela que Bolaño, Puig ou Ibargüengoitia m’intéressent : ce ne sont pas des écrivains de romans policiers mais ils connaissent bien le genre et ils ont écrit quelques romans noirs. Cela m’a aidé à savoir ce que je voulais faire avec cette trilogie qui a commencé avec une idée simple. Quand j’ai commencé à écrire Bioy, je voulais faire une nouvelle. L’influence, c’était un film américain qui s’appelle Bad Lieutenant, avec Harvey Keitel, qui joue un policier corrompu et violent. J’ai découvert que la violence allait être le sujet principal, ce qui n’était pas le cas dans mes livres précédents.

Comment avez-vous construit vos personnages ?

Bioy donne son nom au roman. Personne ne s’appelle Bioy au Pérou. C’est un nom, pas un prénom. Je voulais rendre hommage à Bioy Casares[4] parce qu’il a écrit des nouvelles policières sous un pseudonyme. C’est pour cela que le militaire dans le roman s’appelle Bioy Caceres. Il y a un jeu. Dans mes romans, il y a toujours un jeu littéraire, des clins d’œil. Le personnage de Bioy n’est pas vraiment présent dans le roman. Il se construit à partir de ce que les autres disent de lui. Je voulais un personnage ambigu, qui devient délinquant après son passage dans l’armée, où il est forcé à participer à ce viol. Je voulais montrer ce que cette violence cyclique au Pérou fait de nous comme citoyens et comme personnes. La littérature, pour moi, ce sont deux choses : la musique et l’architecture. J’avais l’idée d’écrire quatre nouvelles différentes qui sont les quatre parties du roman. Dans chaque partie il y a une voix différente et un genre différent. La première partie, c’est une nouvelle réaliste sur la violence politique. La deuxième, c’est un film noir. La troisième partie traite de la folie à partir d’un blog sur la littérature. Après on commence à voir que tous les personnages se croisent et on a les clés pour reconstruire et comprendre l’histoire. Dans mes romans, le lecteur participe à la résolution de l’énigme. Pour parler de la violence au Pérou, je ne pouvais pas faire un roman linéaire. Bioy commence au début de la guerre civile dans les années 1980 et continue après avec la dictature en 1992, jusqu’en 2000, période qui parle des narcotrafiquants. La Procession infinie parle de la période qui a suivi la dictature, de la façon dont les citoyens ont été confrontés à l’expérience traumatique de la violence. Le roman s’appelle La Procession infinie parce qu’on ne l’a pas surmontée. Même si la dictature est tombée en 2000 et que Fujimori est en prison, sa fille a failli gagner deux fois l’élection présidentielle. Ce sont des délinquants politiques ! Mon roman est une contribution pour ces jeunes qui n’ont pas vécu la guerre, qui n’ont pas vraiment vécu la dictature et qui ont essayé d’effacer cette histoire. La trilogie, c’est un projet sur la mémoire.

Quel est votre rapport au Pérou actuellement ?

J’habite en France depuis 2013 mais je sens quelquefois que je n’ai jamais quitté le Pérou. Je suis parti quand j’avais vingt ans, en 2000, comme le personnage de La Procession infinie. Mais je n’ai jamais réussi à couper le cordon ombilical parce que c’est ma patrie. Je suis Péruvien. Et pourtant les choses qui ont provoqué la guerre civile sont toujours là : le racisme, les inégalités. Après la dictature, il y a eu une période normale, meilleure du point de vue économique. Mais tout cet argent qu’on a reçu, c’est un petit groupe de millionnaires qui l’a accaparé. On vit un moment difficile : en 2021, on va fêter le bicentenaire de l’indépendance et dans un mois il y aura une élection, mais la démocratie est brisée. La presse est concentrée dans les mains des mêmes groupes et une poignée d’entrepreneurs a capturé l’État. En ce moment, les Péruviens meurent parce qu’ils n’ont pas d’oxygène. C’est comme dans les pays africains. Le Pérou était l’exemple du néolibéralisme dans la région, mais avec une situation désespérée comme celle provoquée par la Covid-19, il a été le pays du monde le plus touché par la mortalité. Il n’y a pas de lits de réanimation et les cliniques font payer l’admission 50 000 €. L’État péruvien est contrôlé par la droite depuis trente ans. Nous avons hérité de la constitution de 1993 de Fujimori dans laquelle les entreprises ont plus de droits que les citoyens. L’État ne peut rien faire pour l’hôpital, même dans cette situation catastrophique. Là-bas, il faut payer pour survivre. Le système public est cannibalisé. Tout est privatisé. On a touché le fond. Pour les élections, la seule candidate de gauche qui veut changer les choses n’est pas en première position. La bonne nouvelle, c’est que j’ai beaucoup de matière pour écrire et que je suis aussi un personnage public qui parle de ces choses avec force. C’est pour cette raison qu’au Pérou, je ne suis pas souvent invité dans les médias. Il n’y a pas de pluralisme. Il n’y a pas de journal de gauche. Je parlerai de cela dans le troisième volet de la trilogie. C’est un roman qui parlera du présent et de la violence constitutive de ce pays. Il n’y a pas eu de réconciliation après la dictature. Il y a eu une commission de la vérité mais la dictature est toujours présente à cause de la constitution. La solidarité n’est pas une valeur. Le plus important, c’est de réussir personnellement. C’est quelque chose contre quoi on doit lutter.

Est-ce que vous pouvez nous parler d’essais récents marquants au Pérou ?

Les essais sont assez nombreux au Pérou. Il y a celui de Juan Carlos Ubilluz, Sobre héroes y víctimas, qui a provoqué un débat très intéressant sur la position du progressisme péruvien et sur le processus de réconciliation. Comment voir les victimes et les héros de cette période ? Il remet en cause la notion de progressisme, même s’il est de gauche. Il faut comprendre pourquoi on n’a pas réussi à se réconcilier même s’il y a eu la commission de la vérité.

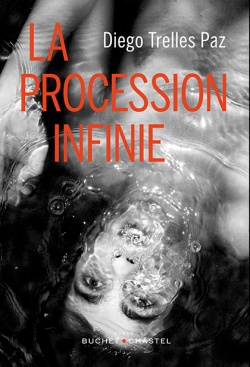

Bioy, traduit de l’espagnol (Pérou) par Julien Berrée, Buchet Chastel, 2015, 352 p., 21 € [Bioy, Destino, 2012] ; La procession infinie, traduit de l’espagnol (Pérou) par Serge Mestre, Buchet Chastel, 2019, 276p., 20 € [La procesión infinita, Anagrama, 2017]

[1] Le boom latino-américain désigne la diffusion en Europe et dans le reste du monde des œuvres de romanciers d’Amérique latine dans les années 1960-1970 comme les Argentins Julio Cortázar et Ernesto Sabáto, les Mexicains Carlos Fuentes et Juan Rulfo, le Péruvien Mario Vargas Llosa, le Colombien Gabriel García Márquez, le Chilien José Donoso, le Cubain Guillermo Cabrera Infante, l’Uruguayen Juan Carlos Onetti. Ces écrivains contestaient la littérature latino-américaine conventionnelle.

[2] La trilogie est composée de Bioy, publié en 2012 et traduit en français en 2015, de La Procession infinie, paru en 2017 et traduit en 2019, et d’un dernier volet que Diego Trelles Paz est en train d’écrire.

[3] Le Sentier lumineux est un groupe terroriste qui a participé à la guerre civile péruvienne dans les années 1980 et 1990, et qui a fait plus de 70 000 morts. Il revendique une affiliation avec le Parti communiste péruvien.

[4] Adolfo Bioy Casares (1914-1999) est un écrivain argentin. Sous le pseudonyme de Honorio Bustos Domecq, il a publié des recueils de nouvelles policières écrites en collaboration avec Jorge Luis Borges : Six problèmes pour Don Isidro Parodi (1942), Chroniques de Bustos Domecq (1967), Nouveaux contes de Bustos Domecq (1977).