Je mettais plus d’une heure pour arriver au campus de l’université, situé dans la banlieue Nord de Buenos Aires, à quelques kilomètres de Tigre. J’avais tellement peu d’heures de cours que j’avais décidé de vivre dans le centre de la capitale, quitte à effectuer ce petit voyage trois fois par semaine. Je n’avais même pas à me lever aux aurores puisque les cours avaient tous lieu l’après-midi.

Je commençais le trajet via le bus 59 en partant de Las Cañitas pour aller jusqu’à Olivos. Par chance, il y avait un arrêt juste devant chez moi. Je ne sais pas pourquoi mais tous les 59 arrivaient toujours par salves : deux ou trois à la fois. J’ai mis du temps à comprendre le système de branches. De toutes les façons, n’importe lequel me menait à destination. C’était tellement improbable qu’un 59 arrive seul, que rater une salve garantissait un temps d’attente relativement long.

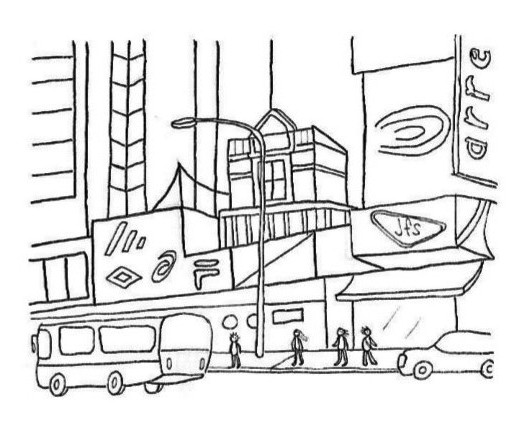

Le parcours était très simple : quelques blocs sur l’Avenue Luis María Campos, d’autres en montée, qui faisaient rugir le moteur, sur la rue Teodoro García et ensuite toute l’Avenue Cabildo, qui à cette époque était sens dessus dessous à cause des travaux dédiés à la création des voies de Metrobus. La première fois que je l’ai vue, cette avenue m’a paru très désordonnée : un trafic dense quelle que soit l’heure, des boutiques, des magasins, des locaux d’une extrême hétérogénéité, des câbles électriques dans tous les sens, des immeubles hauts et gris cohabitant avec des angles de rue de style colonial qui défiaient le passage du temps ; des succursales qui se répétaient tous les cent mètres et qui donnaient la sensation de ne jamais avancer. Petit à petit, j’ai réussi à me créer des points de référence dans cette continuité interminable : d’abord le regroupement de boutiques d’instruments de musique, plus loin le cinéma Artemultiplex, les arrêts successifs de la ligne de métro D et enfin l’imposant pont Saavedra. Avec le temps, les aspects laids et déprimants de l’avenue ont disparu.

Le 59 passait ensuite sous l’autoroute périphérique General Paz, traversant la frontière avec le Grand Buenos Aires comme si de rien n’était. L’avenue Cabildo se transforme en avenue Maipu, se rétrécissant et devenant plus calme à mesure que l’on s’éloigne de la capitale. Lorsque j’ai fait le trajet pour la première fois, j’ai demandé au chauffeur qu’il m’indique quand descendre ; à cette époque réussir à trouver du wifi et suivre le petit point bleu de Google Maps n’était pas une chose évidente. La traversée m’avait semblé tellement longue que j’en étais venue à penser que le conducteur avait oublié de me prévenir. Je me suis imaginé un parcours sans fin qui m’emmènerait jusqu’au cœur de la province. Mais cela n’a pas eu lieu : nous avons dépassé l’enceinte en briques de la Quinta de Olivos et le chauffeur m’a signalé un pont ferroviaire où un panneau semi-circulaire avec un logo de soleil stylisé annonçait en lettres vintage : « Tren de la costa ».

J’ai eu la sensation d’arriver au train de la mine dans une espèce de Disneyland. La gare principale paraissait fictive, certainement parce qu’elle avait beaucoup de charme. Le hall était tout petit, il n’y avait pas plus de trois guichets. Mais tout était bien réel. Pour arriver jusqu’au quai, il fallait traverser une galerie marchande aux boutiques un peu mystérieuses, dont des antiquaires aux horaires étranges. Le train partait toutes les demi-heures, il était ponctuel mais je prenais toujours une marge pour ne pas avoir à trop attendre au cas où je le raterais. En général, ce temps en trop était suffisant pour m’acheter des empanadas et résoudre le problème du déjeuner.

J’essayais toujours de choisir un siège qui soit près de la fenêtre, en changeant de côté en fonction de la position du fleuve. Le trajet durait vingt minutes, il y avait six arrêts jusqu’à ma destination, Punta Chica. Les gares, construites selon un style victorien, pouvaient être pleines ou au contraire fantomatiques selon l’heure et le temps qu’il faisait. Celles d’Anchorenas et de Barracas, les plus tranquilles et humides, étaient mes préférées. Le parcours entre ces deux arrêts était magnifique, le fleuve n’était qu’à quelques mètres seulement et l’horizon était dégagé. Si je voyageais avec quelqu’un, j’arrêtais toujours la conversation à ce moment-là, ou du moins je déviais le regard pour admirer les jeux de lumière entre le ciel et l’eau pour me laisser envahir par la sensation d’infini. En fait, je profitais mieux du voyage quand j’étais seule.

Un autre grand moment du trajet se produisait quand le contrôleur, qui dans la majorité des cas était une contrôleuse, passait dans les wagons. Je sortais fièrement ma carte d’abonnement de mon portefeuille, la première preuve tangible qui démontrait qu’ici je n’étais plus une touriste.

L’expédition se terminait avec dix minutes de marche, particulièrement boueuse les jours de pluie, jusqu’au campus de l’université. Je rentrais alors dans une autre réalité, me préparant à suivre des cours de stratégie et de gestion du changement. Quelques minutes de reconnexion étaient nécessaires. Nous n’étions pas nombreux à vivre dans le centre et un jour un étudiant de San Isidro, une localité voisine, m’a demandé : « Vu que tu as des euros, pourquoi tu ne viens pas en taxi ? » Au fond, ce commentaire adressé à une Européenne qui finit ses études de management dans l’université la plus chic du pays n’était pas si déplacé. Il est clair que le trajet aller-retour durait trois heures, autant que le cours. Mais finalement, mon cursus était devenu quelque chose de secondaire, le fait d’étudier loin du centre était l’excuse parfaite pour voyager par le train de la côte.

Je confiais au fleuve, spécialement entre Barrancas et Anchorena, le lot d’émotions et de révélations que m’apportait cette première expérience portègne. Le pont Saavedra se chargeait d’absorber ma mélancolie.

Camille Dupont